二手相機攝影器材選購與販售完全指南:避開地雷的六大關鍵思維

購買二手相機或攝影器材,常被視為一種節省預算的方式,

尤其對於剛入門的攝影愛好者或是需要備機的專業攝影師來說更具吸引力。

不過二手市場雖然價格實惠,卻也暗藏陷阱。

本文將以實務經驗出發,整理出六個重要觀念,

幫助你在二手市場中做出更聰明的選擇,既保障自己的權益,也更接近理想中的器材組合。

1. 二手市場不是淘寶,請先了解行情

在網路資訊透明的時代,幾乎所有新舊型號的相機與鏡頭價格都可以快速查詢。

因此,建議先從搜尋全新商品的售價開始,再去比對二手行情。

常見的價格落差來自於:外觀磨損程度、快門數量、公司貨或水貨、有無保固與配件完整性等。

若只看價格,而忽略品項差異,可能反而吃虧。

很多新手一時衝動購入,後來才發現是高價買到低階品項,甚至是無法再轉售的淘汰型號。

購買前不妨多花些時間觀察論壇、社團的成交紀錄,逐步建立自己的價格敏感度。

2. 外觀與機能皆須檢查,不能只看表面

鏡頭表面的刮痕、發霉、內部起霧,或相機螢幕刮痕、接環鬆動等,都是最常見但容易忽略的問題。

建議交易前親自檢查,或要求賣家提供清楚的照片,特別是鏡頭玻璃與卡口位置。

有些狀況不影響拍攝,但也會影響轉售價值。

對於專業用途來說,穩定與可靠性遠比價格來得重要。

實務上曾見過看起來良好的鏡頭,在高溫高濕環境中使用不久便發霉,這類「潛藏風險」往往不是外觀所能揭露的。

因此檢查重點應涵蓋觸發反應、光圈葉片活動是否順暢、機身操作回饋是否正常等面向。

3. 價格太便宜反而要小心,可能是水貨或維修機

水貨雖然價格較低,但無法享有原廠保固。

維修機或拼裝機甚至可能有長期穩定性問題。

當看到遠低於行情的價格,請先問清楚來源、保固與過去維修紀錄。

有些便宜背後藏著無法補救的代價。

經驗顯示,坊間也曾流傳過將報廢相機零件拼裝出售的情況,

看似運作正常,但一旦進行專業使用或高強度拍攝,問題就會浮現。

與其一時省錢,事後補救的成本與心力往往更高,

甚至賠上重要的拍攝工作機會與客戶信任。

4. 保固與購買證明,是價值的保險

擁有完整的保固卡、購買發票與盒裝配件,不只是方便使用,更是日後轉手時的重要加分項目。

有些保固還能讓你享有免費保養與維修,特別是公司貨會比水貨更有保障。

即使目前看起來無虞的機器,未來出現零件損壞或功能異常時,原廠的支援與維修成本差異會立刻顯現。

許多買家在交易時也特別在意這類證明文件的齊全程度,

畢竟「完整性」也是一種信任的象徵。

對於長期經營攝影的工作者而言,這類基礎文件的管理也等同於資產管理的一部分。

5. 信任關係建立在「細節透明」之上

買賣雙方如果都能清楚描述商品狀況,提供足夠照片與紀錄,往往能建立良好信任。

不論是身為買方還是賣方,主動揭露可能的瑕疵與使用情況,才是真正長久經營的方式。

避開話術式的「幾乎全新」、「只用過一次」這類模糊詞彙,重點應放在具體描述與實拍畫面。

像是快門數量、使用年限、是否為第一手持有等資訊,都能展現出誠意與專業。

交易過程中若能適度開啟對話,分享使用經驗與機器習性,也能讓雙方都更安心,進一步建立長期合作的基礎。

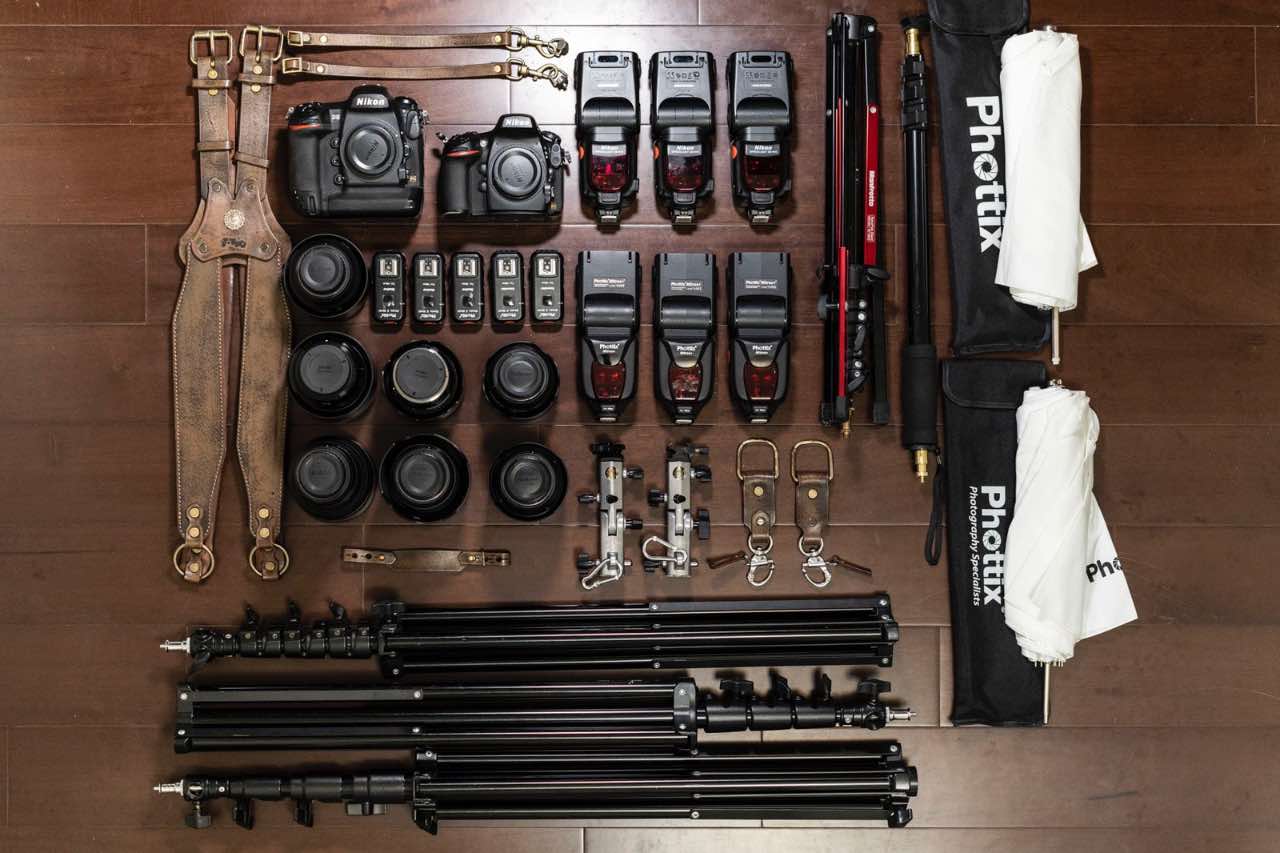

6. 出售器材前的準備,是價值提升的關鍵

欲轉售相機與鏡頭前,請先完整清潔、檢查功能,並拍攝詳細圖片,包括外觀細節與螢幕畫面。

清楚列出使用狀況與過去維修紀錄,將有助於提升信任與售價。

若是公司貨還在保固期,更應強調這點。

建議在商品說明中加入實拍樣張,讓買家能實際感受器材表現;

若有明顯瑕疵,則應以誠實態度呈現,避免後續糾紛。

此外,選擇一個穩定的販售平台、具備信譽的拍賣帳號或攝影社團,也有助於建立銷售效率與回應品質。

總結:二手器材可以省錢,但不能省細心

進入二手市場不是為了撿便宜,而是為了找到性價比最高的選項。

只要有足夠資訊與清晰判斷,就能安心買進,也能順利賣出。

器材本身的價值或許會隨著時間變動,

但交易過程中的誠意與細節,才是真正長久可靠的基礎。

面對琳瑯滿目的選項與不一樣的買家需求,維持透明、穩健與專業的態度,

才是攝影人最重要的資產之一。