攝影風格的真正意義:從模仿到成為自己

從一開始拿起相機,到現在工作接案,我對「風格」這件事的看法變了不只一次。

以前我以為風格是一種標籤,好像拍久了、拍多了,就自然會長出來一個屬於自己的樣子。

但後來我發現,很多攝影師不是沒有風格,而是太早停在某個模仿階段,還沒走到自己真正想表達的方向。

所謂的「風格」不是濾鏡和色調,而是你看事情的方式

一張照片,最表層的是構圖、顏色、光影這些外在形式。

但那些東西再怎麼獨特,沒有內在的情感與想法支撐,也只是好看的樣板。

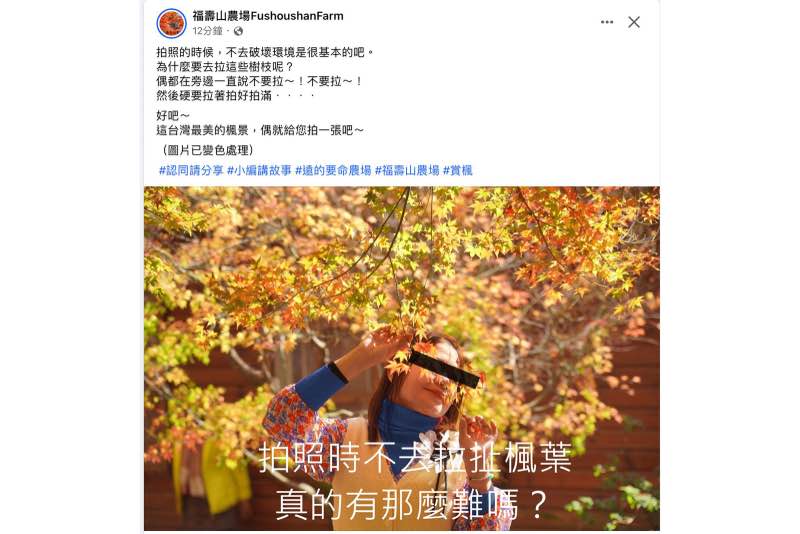

我曾經有一段時間會為了讓照片「看起來像誰的風格」,反覆套用同樣的構圖和色調,照片很快就被歸類為「熟悉感」,卻也少了我自己的語言。

當我開始反問自己:「我為什麼會按下快門?這個瞬間對我來說重要在哪?」

我才開始理解,所謂風格不是做給別人看,而是記錄你如何看這個世界。

攝影其實更像一面鏡子,照見你當時的狀態

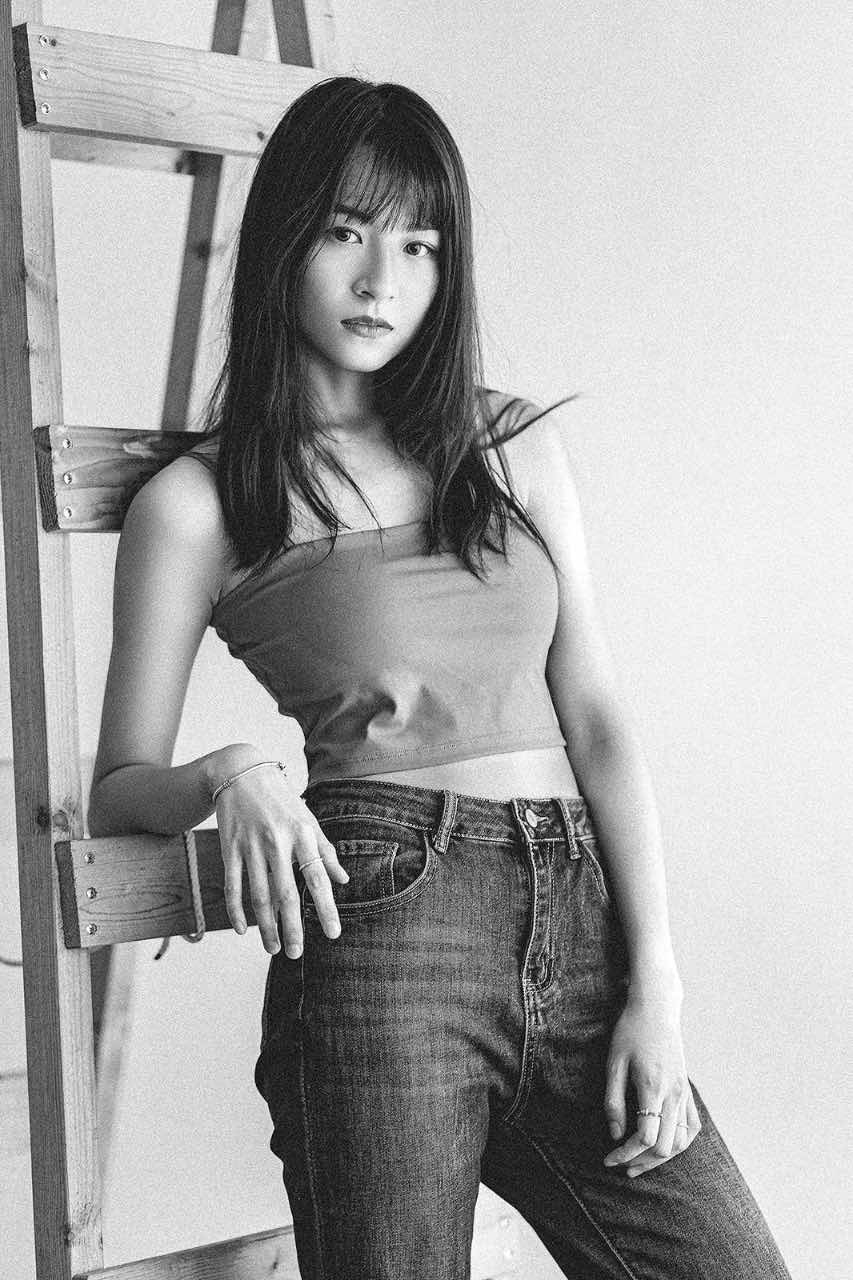

有一次拍攝,在一片林間的柔光中,我只是讓她站著,沒有太多指令。

那天的光很好,空氣像是靜止的,我按下快門後的那一張,成為我心裡非常重要的畫面。

這張照片不是為了展現技術,也沒有太複雜的情緒鋪陳,但它很準確地說明了我當時對攝影的理解──安靜、不急著說服誰。

當你開始回頭看自己的作品時,你會發現,有些照片看起來差不多,但有些照片,會讓你想起當時的呼吸、氣味、甚至是心情。

從他人的風格中學習,但不要困在裡面

我一直覺得參考別人的作品沒有錯,甚至是必要的。

因為透過這些作品,我們看見不同的可能性,也刺激自己去嘗試、去比較。

但真正重要的是,在學習的過程中,你有沒有停下來問:「我喜歡這張的什麼?」

是色調?是情緒?是某種構圖帶來的安定感?還是其實只是因為這個人很紅?

問得愈深,風格才會逐漸浮出來。

結語:風格不是塑造出來的,是被你累積出來的

有時候我們太急著想「有風格」,反而不敢做改變,不敢嘗試,怕失敗、怕不一致。

但那樣只是在保護現有的樣子,卻錯過了更新的自己。

現在的我看風格,比較像是一種持續練習的過程──不急著定義自己,但也不怕被別人看見改變。

每一次快門,都是一次小小的決定,而這些決定最後會拼成一種語言。

這就是我所理解的攝影風格。

不是炫技,也不是標籤,

而是你如何把世界看進心裡,再誠實地說出來。