拍照講求「美式感」,但我們到底在模仿什麼?

拍照講求「美式感」,但我們到底在模仿什麼?

有一段時間,幾乎每個人都在追求「美式風格」的拍攝。

不管是婚紗、家庭、個人形象,只要色調偏暖、構圖稍微鬆散一點,就會被貼上「美式」的標籤。

但,美式風格到底是什麼?它有標準答案嗎?

還是,我們其實只是抓著幾個熟悉的畫面元素,就以為那代表一整種風格?

那些被視為「風格」的既視感

打開 Instagram,你會看到很多「美式風格」的照片:陽光灑在窗邊的地毯上,草地上奔跑的小孩,逆光下的人物輪廓柔和泛黃。

這些畫面,當然很美。

但我們有沒有想過——是不是因為我們在電影裡看過、在雜誌裡看過,在社群媒體上被喜歡、被讚、被收藏過,才讓這些元素變成了「美式」的代名詞?

當我們說這是「美式」,有時候只是因為它不像傳統婚紗,不像棚拍,不像我們習慣的那種「拍照方式」。

它代表的是一種「不要那麼制式」的渴望。

風格,或許只是我們對畫面的投射

我一直在想:所謂的日式風格、美式風格、韓式風格,真的是那個國家的拍攝特色嗎?

還是只是我們根據自身印象,加上一點視覺經驗,把照片歸類成某種風格?

像是:

只要看到女孩穿著白洋裝、光影穿過樹葉、人物靜靜佇立,就會覺得「這好日系」;

當構圖稍微鬆散,主角在聖誕燈串中盡情擺動,閃爍光點包圍著情緒張力,我們又會說「這很美式」;

而看到人物姿態鮮明、背景簡潔、線條極簡,就覺得「這一定是韓式」。

日式風格代表圖 — 陽光與空氣感構成的畫面留白

那天陽光微斜,女孩站在長滿青苔的樹幹旁,身上是一件質感細緻的白色洋裝。

整體畫面選擇自然光拍攝,不使用強烈補光,而是保留光影在皮膚與牆面上的律動。

這樣的日系人像風格,往往不是刻意營造清新,而是透過環境元素與主體互動,讓畫面中自然呈現一種靜謐氛圍。

陰影與光斑交錯的構圖,呼應了日式美學中的留白與節制,也反映出被攝者內在的溫柔節奏,而這些,都是我在拍攝當下自然感受到的。

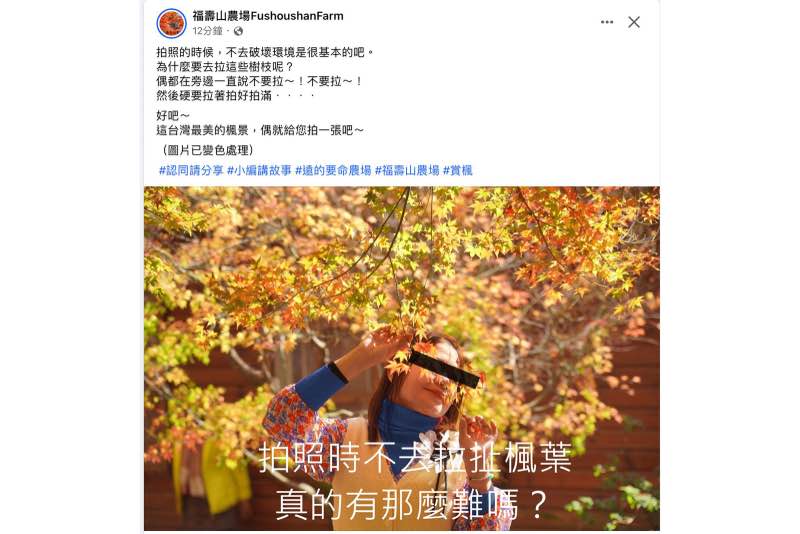

美式風格代表圖 — 強烈情緒與光線輪廓交織

這張照片是在街頭燈飾佈置的夜晚拍攝,選擇大光圈與高速快門凍結人物的動作,搭配後方強烈霓虹燈光形成大量散景。

這種美式風格的街頭構圖,特別強調「存在感」與「身體張力」,不像東方拍攝偏好含蓄與柔和,而是讓人物主導整個視覺節奏。

紅色短版上衣與黑色外套的配色,與燈光產生視覺對比,也增加了整體畫面的時尚感與戲劇張力。

這不僅是一種構圖選擇,更是反映了拍攝現場當下自由、奔放的氣氛,完全不同於日常生活的靜態記錄。

韓式風格代表圖 — 極簡構圖與個性張力的時尚表現

這張照片的韓式風格呈現在「極簡構圖」與「視覺張力」的兼具上。

大面積的生鏽鋼板牆作為背景,去除了多餘視覺干擾,讓人物在畫面中更顯突出。光線從側上方打下來,形成明顯的光影分界與立體層次,這種高對比但色彩克制的表現方式,正是韓系人像經常運用的視覺語言。

主角穿著簡約風格的米白色外套與灰色長褲,搭配俐落短髮與偏中性的姿態,強調一種「自我風格大於甜美表象」的影像語彙。

這類場景的拍攝,並不追求浪漫氣氛或溫柔光影,而是運用簡單背景與強烈結構感,去建立一種韓式時尚感與個體精神的視覺傳達。

然而,當我們這樣分類完一張張照片以後,或許該問的不是「這像不像日式/美式/韓式」,

而是:為什麼我們會這樣看?

那些風格的印象,有時只是文化想像的延伸,有時則是我們從影集、社群、美學趨勢裡內化而來的習慣反應。

風格,不只是拍攝者的選擇,也映照出觀看者的心理軌跡。

照片能說話,但我們如何聽懂,往往早已預設好語言。

曾經的我,也很努力想模仿出某一種風格

老實說,我一開始拍照的時候,也曾經被這些分類牽著走。

我會存下大量美式風格的範例照,想辦法學人家的調色、構圖、甚至是對話語氣。

拍攝的時候,腦中一直想著:「這樣拍,看起來夠不夠美式?」

可是,拍著拍著,心裡開始出現空洞感。那些照片好像有被貼標籤的風格,卻沒有我自己的感覺。

我開始懷疑,是不是我沒有風格感?

還是,我拍的東西根本沒有「標準答案」?

真正讓我釋懷的,是觀察自己拍照的狀態

有一次,我在海邊拍一對情侶。那天的光很安靜,風也不吵,他們只是站著,什麼話也沒說,緊緊地抱在一起。

我也沒出聲,就那樣拍著,不想打斷什麼。

後來看照片時,我突然明白——

所謂風格,從來不是靠「說出來」的,而是你有沒有「陪在那裡」。

我怎麼看他們,他們怎麼依靠彼此,光又在那時候剛好灑下來,這些都不需要設計。

那張照片會長成什麼樣子,早就決定在我們怎麼相處的那一刻了。

最後,我明白了一件事:

風格就是自己個性的展現。